Warum es bei Engpässen auch mit dem Denken knapp wird

Mangel, Einschnitt, Barriere, Schranke, Hemmnis, Engstelle. Alles Synonyme mit denen das Phänomen des Engpasses bezeichnet werden kann. Die Management-lehrbücher kennen unzählige Empfehlungen für solcherlei Situationen. Doch was wirklich in uns vorgeht, wenn es knapp wird, enthüllt die Verhaltensökonomie auf beeindruckende Weise.

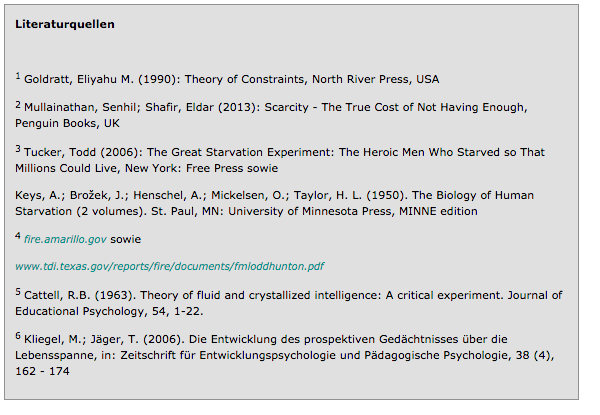

Für Engpässe gibt es Theorien

Auf der Managementebene sind zur Koordination der Arbeitsteiligkeit verschiedene Konzepte bekannt. Eines der eindrucksvollsten Modelle ist die „Theory of Contraints“1. Der US-amerikanische Wirtschaftswissenschafter Goldratt gibt klare Handlungsanweisungen dazu, wie sich das Management im Falle von Knappheit zu verhalten hat. Er empfiehlt fünf einfache Schritte:

1. Identifiziere den Engpass im System

2. Verbessere den Engpass durch Organisationsverbesserungen

3. Ordne alles dem Engpass unter

4. Beseitige den Engpass durch Strukturverbesserungen

5. Beginne bei Schritt Eins

Bei solcher Klarheit stellt sich die Frage, warum sich Menschen manchmal trotzdem so schwer tun, Engpässe zu bewältigen und mit knappen Ressourcen zurande zu kommen. Dazu gibt es Erstaunliches zu entdecken.

Nicht alle Engpässe sind gleich2

Neben der Betriebswirtschaftslehre ist es zunehmend auch die Verhaltensökonomie, die sich mit der Frage beschäftigt, wie Menschen mit Engpässen umgehen und wie sie sich in Situationen der Knappheit verhalten. Zunächst eine Charakterisierung:

Lust und Last oder die Dauer von Engpässen

Kurzfristige Engpässe spornen Systeme an und führen zum Gelingen. Das System drängt nach Bewältigung, es strengt sich an, es fokussiert und mobilisiert seine Reserven. Das führt kurzfristig zu messbaren Produktivitätssteigerungen.

Langfristige Engpässe hingegen lähmen Systeme und führen schließlich zum Misslingen. Langfristige Knappheit erzeugt Betriebsblindheit, weil die Betroffenen vom Engpass vereinnahmt werden. Die Folgen sind Unproduktivität und Ineffizienz. Daraus resultieren letztlich wieder Engpässe. Anders ausgedrückt: Kurzfristige Engpässe erzeugen Lust. Langfristige Engpässe werden zur Last.

Reserven und Überfluss oder die Verhältnismäßigkeit von Engpässen

Ein zweites Charakteristikum ist die Verhältnismäßigkeit. Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob es sich um einen absoluten oder relativen Engpass handelt. Absolute Engpässe sind beispielsweise materielle Engpässe. Das kann der Mangel an Geldmittel oder an Ressourcen sein.

Ein verhältnismäßiger Engpass ist beispielsweise das Zeitbudget bei einem Projekt. Wenn es darum geht abzuwägen, ob noch ein weiterer Aspekt berücksichtigt werden soll oder die verfügbare Zeit doch besser auf einige wenige Punkte konzentriert wird.

Vertrautes und Neues oder das Terrain von Engpässen

Wie sich Menschen in Engpässen verhalten, ist letztlich auch davon abhängig, ob ihnen das Gebiet, in dem der Engpass auftritt, vertraut ist. Engpässe im Bereich der eigenen Expertise sind bei ausreichender Erfahrung problemlos zu bewältigen. Beispielsweise, wenn es sich um die Expertise „Medizin“ handelt, wo Notfälle keine Seltenheit darstellen. Geübte Ärzte werden im Rahmen ihrer Tätigkeit kein Problem darin sehen, medizinische Ausnahmesituationen zu bewältigen. Anders sieht es aus, wenn dieselben Experten plötzlich in nicht vertrauten Bereichen unter Druck kommen. Wenn es Budgets einzuhalten gilt oder die Ressourcenauslastung zu organisieren ist. Das bedeutet, dass ein Engpass für Betroffene umso herausfordernder ist, …

- … je weniger er dem eigenen Expertenfeld entspringt

- … je mehr es sich um einen absoluten Engpass handelt

- … je länger der Engpass andauert.

Woran es bei Knappheit mangelt

Engpässe sind Knappheit. Knappheit ist aber mehr als nur ein materieller Mangel, der mit Handlungsanweisungen und Managementkonzepten zu bewältigen ist. Mangel beeinflusst wesentlich das Denken und Handeln der Betroffenen. Mangel macht etwas im Kopf der Betroffenen. Bei allen Menschen, unabhängig von ihrer Intelligenz.

Wahrnehmung und Denken

In einem Experiment an der University of Minnesota3 wurde ein Hungerexperiment durchgeführt. Das primäre Ziel dabei war es herauszufinden, wie bei Menschen nach Hungerepisoden die Ernährung wieder aufgebaut werden sollte. Das Experiment förderte folgenden interessanten Nebenbefund zutage: Menschen werden von Engpässen massiv im Denken beeinflusst. Die Untersucher stellten fest, dass das Thema „Essen“ nach und nach Gedanken und Kommunikation vereinnahmt hatte. Der Mangel hat das Denken erobert. Menschen registrieren Themen, die ihren Engpass betreffen, viel schneller. Engpässe richten das Denken unbewusst auf ein einziges Ziel aus. Das bedeutet, dass engpassorientiertes Denken einen Preis hat. Diesen Preis nennen Mullainathan und Shafir die Fokusdividende2.

Sie hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind eindeutig dort zu sehen, wo sich durch einen Engpass das Denken auf das Wesentliche konzentriert. Zeitdruck bei Abgabeterminen, Ressourcenbündelung im Katastrophenfall usw.

Ein Kraftwerk wird nicht umsonst an der engsten Stelle erbaut, wo der Druck am höchsten ist.

Konzentration heißt Ausschnitte wählen. Das heißt aber auch ausblenden und auf andere Betrachtungsweisen verzichten. Was ausgeschlossen wird kommt dem Menschen buchstäblich nicht in den Sinn!

Hokus Fokus

Es stellen sich bei der Fokussierung zwei wichtige Fragen: „Worauf wird fokussiert?“ und „Was wird ausgeblendet?“

Wird Unwesentliches ausgeblendet, dann hat die Fokussierung ihren Zweck erfüllt. Ist es aber Wesentliches, möglicherweise Existenzielles, das ausgeblendet wird, kann die Fokussierung enormen Schaden anrichten, weil sie das Verhalten dramatisch beeinflusst.

Der Tod des Firefighters4

Im April 2005 wird im Amarillo Fire Department USA Alarm ausgelöst. Einer der diensthabenden Feuerwehrmänner ist Christopher Brian Hunton. Er stirbt bei diesem Einsatz. Aber nicht an einer für Feuerwehrmänner erwartbaren Ursache: Rauchgasvergiftung, Brandverletzung oder Gebäudeeinsturz. Er stirbt, weil er auf der Fahrt zum Einsatzort nicht angegurtet war, aus dem Fahrzeug stürzt und so heftig mit dem Kopf aufschlägt, dass er seinen Verletzungen erliegt.

Im Fall von Brian Hunton war es die extreme Fokussierung auf den Brand und seine Bekämpfung. Feuerwehrleute werden geschult sich im Einsatz anzugurten. Feuerwehrleute kennen die Statistiken. Es ist auch davon auszugehen, dass Mitglieder einer Berufsfeuerwehr Scharfsinn und Verstand mitbringen, damit sie diesen Beruf ausüben können. Trotzdem passierte der Unfall. Engpässe beeinflussen also das Denken enorm.

Optionen und Entscheidungen

Mittlerweile ist hinlänglich bekannt, dass Menschen ihre Entscheidungen nicht nur nach rein rationalen und emotionsfreien Maßstäben treffen. Dieser Erkenntnis folgend entwickelte sich in den letzten Jahren der Bereich der Behavioral Economics. Bei diesem Teilbereich der Wirtschaftswissenschaften wird untersucht, warum und unter welchen Rahmenbedingungen sich Menschen im Widerspruch zu bekannten ökonomischen Modell-Annahmen verhalten. Dazu ein kurzes Gedankenexperiment:

Geiz ist geil

Fall I

Gesetzt den Fall, Sie sind auf der Suche nach einem IT-Zubehör. Sie haben den Markt durchforstet und festgestellt, dass der Preis für das Zubehör 99,00 € beträgt. Im Rahmen Ihrer Einkaufstour treffen Sie einen Bekannten, dem Sie davon erzählen. Dieser macht Sie darauf aufmerksam, dass er das selbe Zubehör in der selben Qualität vom selben Hersteller zum Preis von 50,00 € gesehen hat. Das einzige, was Sie tun müssen, ist einen Umweg von 45 Minuten in Kauf zu nehmen, um das Teil zum Preis von 50,00 € erstehen zu können. Frage: Würden Sie den Umweg in Kauf nehmen?

Fall II

Gesetzt den Fall, Sie sind auf der Suche nach einem IT-Zubehör. Sie haben den Markt durchforstet und festgestellt, dass der Preis für das Zubehör 999,00 € beträgt. Im Rahmen Ihrer Einkaufstour treffen Sie einen Bekannten, dem Sie davon erzählen. Dieser macht Sie darauf aufmerksam, dass er das selbe Zubehör in der selben Qualität vom selben Hersteller zum Preis von 950,00 € gesehen hat. Das einzige, was Sie tun müssen, ist einen Umweg von 45 Minuten in Kauf zu nehmen, um das Teil zum Preis von 950,00 € erstehen zu können. Frage: Würden Sie den Umweg in Kauf nehmen?

Geistreiche Bewegung

Geistreiche Bewegung

Denken braucht Bandbreite. Darunter werden im Wesentlichen folgende Aspekte verstanden:

- Fluide Intelligenz5

Die Fähigkeit zu verstehen, logisch zu denken und Probleme zu lösen: Es beinhaltet das Ziehen von Schlüssen und das Gewinnen neuer Erkenntnisse. - Handlungskontrolle

Die Fähigkeit das Verhalten zu kontrollieren: Also die Impulsivität, die Emotionalität zu lenken und zu steuern. Sich also „im Griff“ haben. - Planungsvermögen

Hier geht es darum, die Zukunft einschätzen zu können. Das wird auch als prospektives Gedächtnis6 bezeichnet. Dabei geht es um die Fähigkeit, absichtsvoll zu planen und trotz zeitlicher Verzögerung die Pläne zu realisieren.

Die Verhaltensökonomen gehen zu Recht davon aus, dass ihre Erkenntnisse nach und nach in die Managementtheorien einfließen werden. Der nächste Engpass kommt bestimmt. Nutzen Sie die Chance.

Geiz ist geil – LÖSUNG

Wofür haben Sie sich entschieden? Zunächst die Fakten: In beiden Fällen liegt die absolute Einsparung bei 49,00 €. In beiden Fällen liegen die Opportunitätskosten bei 45 Minuten Zeitaufwand.

Wenn Sie in beiden Fällen den Umweg in Kauf nehmen würden, dann sind Sie ein „Homo oeconomicus“ wie er im Buche steht.

Würden Sie den Umweg nur im ersten Fall auf sich nehmen, dann können Sie beruhigt sein. Denn dann entscheiden Sie wie der Großteil der Menschen. Und das ist zur Überraschung vieler Ökonomietheoretiker nicht so, wie es bisher im Lehrbuch steht.